神社本庁には「神職になるにはどのような方法があるのですか」という問合せが数多く寄せられます。神道を信仰しているから、神社に務めたいと思っているから、など、その理由はさまざまでしょう。では「神道」とは何ですか?「神職」とはどういう仕事をする人ですか?と聞かれたら、あなたはどう答えますか。このページでは、主に神道や神職について簡単な説明を記しています。

【神道とは】

「神道」とは、我国に仏教が伝わる以前から日本人が持っていた、自然のちから、生命力に対する崇拝の念や畏怖の念、それに基づく生活上の慣習などが、永い歳月の中で神事を通じて体系化されたものということができます。神道の歴史を見てみると、仏教や儒教等が伝えられた後は、それらの影響を受け、あるいは調和を図りながら推移してきたことがわかります。しかし、山川草木にも神様がおられる、それゆえ自分たちが生きているのだという基本的な考えは変わることなく、自然と共生してきた日本人の心の中に、今も脈々と受け継がれています。

また、神道の特徴の一つに「禊(みそぎ)と祓(はらへ)」(水につかさどるなど身体を祓い清めること)があります。これは神を祀る者や場所は、常に清浄を保たねばならないとの考えに基づくものです。

禊と祓によって心身の穢れを取りはらい、神を祀る場所の清浄に努めなければならないのです。

【神社とは】

神社とは、簡単に説明しますと、神様がお鎮まりになり(お住まいになり)、祭祀(お祭り)を執り行う場所といえます。

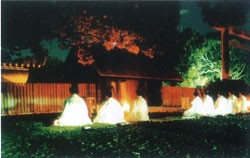

神社の建物としては、神様が鎮まるための本殿と、祭祀を行い参拝者がお参りするための拝殿等に分かれます。、また神社の入口や境内には鳥居を建てるのが通常です。神社によっては、その他の建物や石造物(灯篭、狛犬など)を設けています。それらの建物等と荘厳さを保つための森等によって広い意味での神社が形づくられています。

尚、山などの自然を神様のおられる場所、神様が降臨される聖地として拝し、本殿を設けない神社もあります。

【神職とは】

一般には「神主さん」「祢宜さん」などとも呼ばれますが、神社本庁では「神職」という名称を使います。

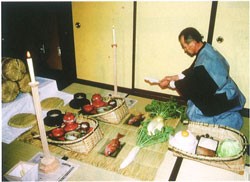

神職とは、斎戒(心身を清浄にすること)を旨として、神社に奉仕し、神事を行う人をいいます。神職の最大の任務は、祭祀を厳修する(正しく厳かに行う)ことです。そのために、神社の管理を日々、確実に行わなければなりません。常に、本殿を始め諸建物、境内地を清浄に保つことが祭祀を行う第一歩です。また、神様の御神徳を多くの人にお頒ちするために教化活動を行ったり、法規に基づいた神社のお運営を行っています。それらの職務を円滑に進めるため、神社には宮司、祢宜、権祢宜などの職を設けています。

神社本庁においては、階位(神社本庁が授与している神職資格)を所持し、なおかつ権祢宜以上の職にある者を「神職」と定義しています。

【神社本庁とは】

神社本庁は、伊勢の神宮を本宗(根本の尊貴な神社として尊崇すること)と仰ぐ、全国約8万の神社を包括する宗教法人で、事務所は東京都渋谷区代々木にあります。昭和21年2月3日に設立され、包括下の神社の管理・指導を中心に、日本の伝統の護持に努めています。

また、神社本庁の地方機関として各都道府県に「神社庁」が置かれています。神社庁は、各都道府県内の神社を管轄し、神社本庁からの指導を神社に伝える役割等を持ちます。